《月令七十二候集解》:“暑,热也,就热之中分为大小,月初为小, 月中为大,今则热气犹小也。”暑,意为炎热,小暑为小热,指天气开始变得炎热,但还没到最热。

青岛市即墨区中医医院专家温馨提示:小暑开始即将进入伏天,所谓“热在三伏”,阳气旺盛,“冬病夏治”正当时。

起居调养

小暑时节日照时间非常长,天亮得早、黑得晚,日常的起居和作息应随日时调整,建议迟睡早起,晚上10-11点就寝, 早上5-6点起床,午饭后半小时进行短时午睡。

运动调养

夏季不能因为炎热,总待在空调房里不动。《黄帝内经》说“春夏养阳”,是指春夏之际,万物生长,人也应该顺天时,适度运动可以帮助自身阳气的生发。在气候炎热的小暑,运动宜缓不宜烈,避免运动量过大、时间过长,更不能挥汗如雨。中医认为汗为津液所化,津和血为同源,汗出过多不仅易伤心气,还会易致阴液亏虚,阴不敛阳,容易出现烦躁不安、心神不宁、失眠等症状。大汗淋漓的出汗运动是对身体的无形伤害,时间久了会出现无精打采、乏力,甚至心慌等问题。

运动建议选择晨练,打太极拳、做八段锦或早晨、傍晚在河边、花园里散步等。

饮食调养

夏季消暑尤需护脾胃,夏月里人们往往食欲不振、疲乏倦怠,比常日消瘦,俗谓之“苦夏”。每年的 5 -10 月份都是胃肠病高发期,除了由于气温升高,食物易变质,传播致病菌的昆虫增多以外,更重要的是此时人体脾胃阳气较弱,过食生冷寒食,容易导致胃肠病。中医认为“壮火食气”,热盛耗气伤津,加之人体阳气外浮,脾胃阳气变弱,使得夏季脾胃病丛生。夏季汤方宜热饮,或是常温服食。冷服或是瓜果冰镇食用,则容易伤阳。

①薏苡仁橘皮粥

食材:薏苡仁50克,玉竹10克,橘皮5克,大枣10枚,大米200克。

做法:将薏苡仁、玉竹、橘皮与淘洗干净的大米同置于锅内,加适量水,先用大火煮沸,再用小火熬,待米烂粥稠即成。

功效:清热祛湿、健脾益气生津

②芦根麦冬饮

原料:干芦根30 克(鲜品 100 克)、麦冬10 克。

做法:沸水冲泡或煎汤,温服或常温服用。

功效:清热生津,利尿,可作消暑饮料。

③黄精芡实猪肉汤

食材: 黄精8 g,芡实5 g,山药5 g,薏苡仁5 g,猪瘦肉100 g,紫菜2. 5 g,莲藕20 g。

制作方法:

1) 猪肉洗净,切片,焯水。

2) 莲藕去皮,切成小块,用水煮熟备用。

3) 紫菜洗净,撕成小片,黄精洗净备用。

4) 加食用油热锅,下姜片、葱段爆炒。

5) 将猪肉、紫菜、莲藕、黄精、芡实、山药、薏苡仁、炒姜片、葱段、料酒、开水加入砂锅,再烧开后慢火炖煮30min。

6) 加入盐、白糖、胡椒粉,撒香菜末拌匀即可,口味咸鲜。

功效: 消除暑热补脾除湿,养血除烦。

适宜人群: 暑热内蕴、脾虚怠倦者。

不适宜人群: 肥胖、血脂较高,舌苔厚腻者。

夏季炎热,心情烦躁不安有时是难免的事,《灵枢·百病始生》中说“喜怒不节则伤脏”,人的情志活动与内脏密切相关,不同的情志刺激可伤及不同的脏腑。夏季在五脏对应心脏,此时调节好自己的心态显得尤为重要,原本患有心脑血管疾病、高血压病的患者更需要注意控制情绪,保持平和的心境,使心情舒畅、血气和缓,心平气和,自然凉爽,同时也降低疾病发作的风险。

防暑也要防寒

小暑节气将至,大暑也紧随其后,气温逐步高升,俗话说,“小暑大暑,上蒸下煮”。古代的双暑时节,由于农忙,最易伤暑;近年由于户外劳动保护条件的改善,烈日下伤暑的病人减少了,但空调的普及,却使得夏季受寒的病人增多。持续的高温使人贪凉,贪食冷饮、凉水冲澡、空调直吹都是受寒的原因。《黄帝内经》中说“暑则皮肤缓而腠理开。贼风邪气因得以入乎?”天气炎热,人体阳气外浮,汗孔开张,最容易受到寒气的侵扰。在空调房上班的白领,着装需适应户内外温度差,户外要透气防晒,室内要外搭披肩、空调毯。人体耳后及项部的翳风穴、风池穴、 风府穴,是容易被风寒之邪侵扰的部位,可以用披肩、丝巾遮挡,避免空调凉风直吹到后头部。

冬病夏治是传统中医按照自然界变化对人体的影响,推算出气血运行在每个节气的变化,并以此制定出的治疗方法。它根据《素问·四气调神大论》中春夏养阳的原则,结合天灸疗法,在人体穴位上进行药物敷贴,鼓舞正气,增加抗病能力,从而达到防治疾病的目的。可选用具有温通经络、温肺化痰、 散寒祛湿、通行气血等作用的白芥子、元胡、细辛等中药研成细末,取汁调成膏状,根据病情选取相应的穴位治疗不同的疾病。

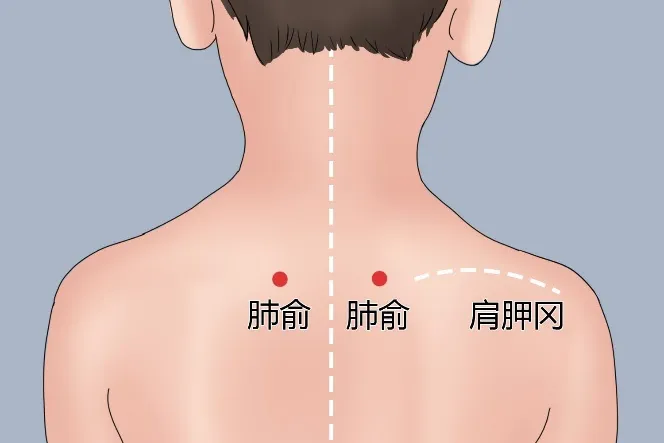

如贴敷天突、膻中、肺俞等穴位治疗寒性咳嗽、慢性咽炎、过敏性鼻炎、慢性支气管炎等肺系疾病。

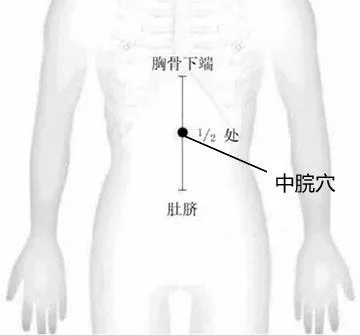

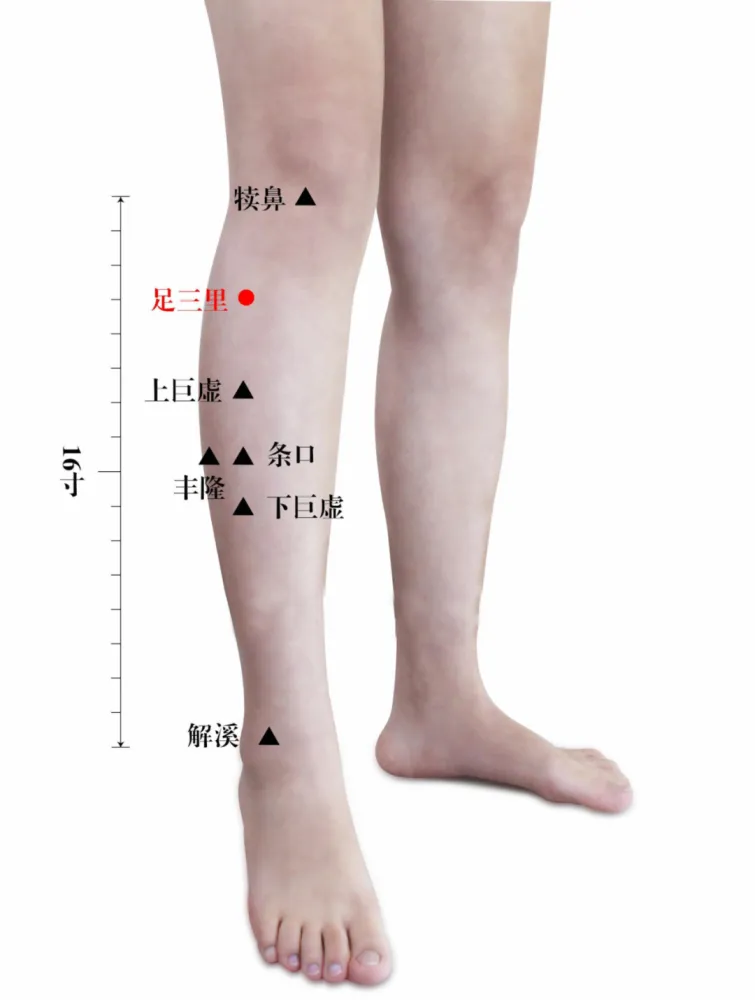

贴敷中脘、足三里等穴位治疗虚寒性胃痛、慢性胃肠炎、腹泻、胃肠功能紊乱、消化不良等。

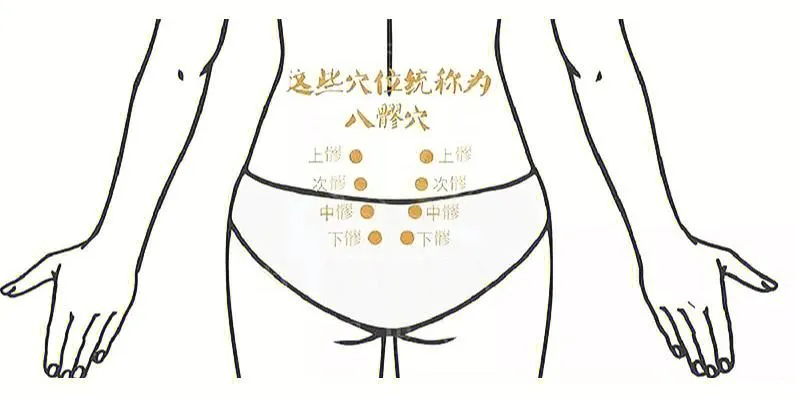

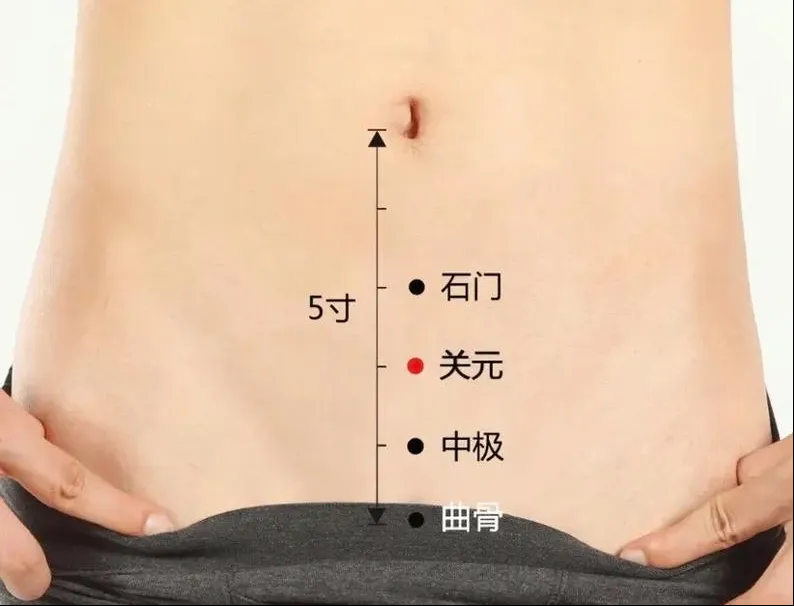

贴敷次髎、关元等穴位治疗慢性妇科疾病如痛经、宫寒不孕、月经紊乱、产后畏寒等。

小暑已至,不日将进入三伏天,青岛市即墨区中医医院开展三伏贴、三伏灸保健治疗,“冬病夏治”正当时。