今日将迎来处暑节气。处暑为二十四节气中的第十四个节气,也是秋季的第二个节气,当太阳到达黄经150°时即为处暑。

《月令七十二候集解》中说:“处,去也,暑气至此而止矣。”“处暑”代表暑气渐渐消退,全国大部分地区气温开始逐渐下降。

“处暑”并非其字面意义上的“正处于暑天”,而是指暑气至此而止。民间说“立秋不是秋,秋在处暑后”,“立秋”只是概念上的秋至,而真正气象上的秋天,正是要等到处暑之后。

青岛市即墨区中医医院专家温馨提示:处暑天气特点是中午热、早晚凉、昼夜温差大,伴随着秋雨的来临,气温会逐渐降低。此时暑湿渐退,而秋燥之气主令,人体容易出现皮肤及口鼻干燥等症状,但这一节气是以温燥为主。

适当秋冻,渐添衣

所谓“春捂秋冻,不生杂病”,意思是春天气候刚刚回暖,但容易乍暖还寒不宜减衣过快;同理,秋天气候刚稍稍凉爽,仍处于季节交替的阶段,气候尚不稳定,且初秋仍有秋老虎,不宜添衣过猛过快。

当然,“春捂秋冻”也是有条件的,并非所有人都适合。青壮年或素体健康少病之人可适当“秋冻”以增强体质,老人、小孩及体弱多病之人则不适宜。尤其素有慢性胃肠疾病、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病或心脑血管病等疾病的患者,遇寒容易发病或加重病情,应当时常注意御寒保暖,切忌盲目“秋冻”。

一场秋雨一场寒,随着雨水降临,气温会明显下降,建议随身携带轻薄外套,空调环境亦宜添衣防寒。古人提倡“衣加损,视气候,一日数变”、“急脱急着,胜似补药”,顺应气候变化而适寒温才真正符合养生的理念。

此外,还要确保室内通风,白天只要室内温度不高就不宜再开空调。宜经常开窗使空气流动,让秋风涤荡夏季留在房内的暑热湿浊之气。

睡眠安怡,应秋气

处暑后天气将逐渐变凉,应改变夏季晚睡的习惯,每天早卧早起,还要适当午睡。“早卧”可调养人体中的阳气,“早起”则可使肺气得以舒展,防止收敛太多。还要注意以平和的心态对待一切事物,以顺应秋季收敛之性,避免秋燥的干扰。

良好的睡眠可以使人消除疲劳,恢复精力,使人的大脑及肢体得到充分的休息。睡眠还能使人体产生更多的抗原抗体,会有效提高人体的抗病能力。

老年人在此季节,要养成午睡的习惯。古人强调子午觉,即每日子时、午时睡觉。子午之时,阴阳交接,盛极而衰,体内阴阳气血失衡。此时小憩一会儿,有利于气血阴阳的调整。还有研究表明,老年人睡好子午觉,可降低心脑血管的发病率。

俗语有云“先睡心,后睡眼”,睡前不宜观看恐怖、悬疑、暴力等视频,不宜嬉笑打闹,应当营造恬静安怡的睡眠环境,保持心境平静,心静则神安,神安则精藏,才会有高的睡眠质量。

运动伸展,解秋乏

俗话说:“春困秋乏夏打盹”,秋乏是季节更替带来的自然生理现象,因各人的身体情况不同,症状也可轻重不一。只要作出适当的活动调整,则可缓解秋乏症状。

处暑时期早晚天气渐趋凉爽,此时适当进行户外活动,如广场舞、太极拳、八段锦、慢跑、打球等运动可锻炼身体,增强心肺功能,增加肌肉力量,能起到有效缓解秋乏的作用。

学生及办公室一族不宜长时间伏案而坐,工作学习时间久了,站起身来到室外走走,呼吸新鲜空气,多动动脖子、伸伸懒腰,多做扩胸、压腿等拉伸动作,能舒缓肌肉韧带紧张,减轻肩颈及腰腿疲劳,同样能缓解机体困乏症状。

但需要注意的是,秋主收降,此时运动强度不宜过剧,适当锻炼能增强机体的应激能力,保持良好的功能状态,能有效缓解秋乏症状。但若运动过度,能量消耗过大,反而会增加身体耗损,加重困倦疲劳感觉。

饮食清润,御秋虎

《黄帝内经·脏气法时论》说:“肺主秋……肺收敛,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之。”处暑节气,在饮食上要“增酸减辛”,以助肝气,可以多吃些像苹果、葡萄、柠檬、山楂等酸味食品。

处暑后,空气中的湿度会逐渐下降,人们会感到皮肤干燥,鼻腔干燥,口咽干燥,大便干结。这个时候要多吃一些多汁的蔬菜与水果,如黄瓜、冬瓜、芹菜、菠菜、芝麻、百合、胡萝卜、白萝卜、秋梨、莲藕、荸荠、柑橘、香蕉、柚子、罗汉果等。

一些中成药也有预防秋燥的功效,常用的如大补阴丸、琼玉膏、桑菊感冒片、二母宁嗽丸、养阴清肺膏、麦味地黄丸等。

随着天气转寒,像西瓜这类大寒的瓜果,则要少吃或不吃了。同时,为防止燥邪伤肺,饮食上应少吃煎炸、辛辣等食物。

处暑,揉三处

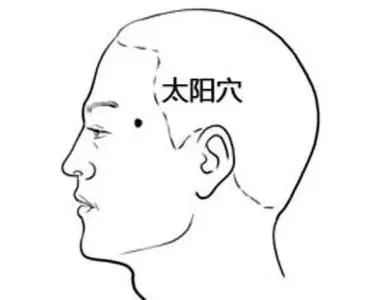

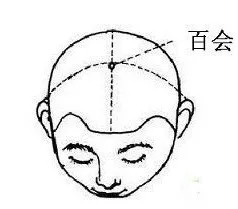

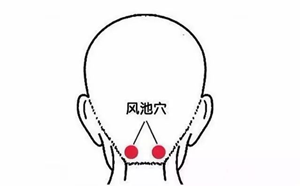

01醒神揉头

太阳穴:位于眉梢与眼外角连线中点,向后约一横指的凹陷处,手指合拢,指尖轻轻按摩,局部微微感觉酸胀即可。

百会穴:位于两耳连线与头顶正中线的交点,双手拇指或食指叠按于穴位,缓缓用力,有酸胀感为宜。

风池穴:位于后头骨下,两条大筋外缘陷窝中,相当于耳垂齐平位置。头后仰,拇指环形转动按摩穴位1分钟,可感到此处有明显的酸胀感,反复5次。

02养肺揉背

坐位或俯卧位,揉按脊背中央及两侧的督脉及膀胱经,每次10~15分钟,这种方法可以畅胸中之气,通脊背经脉,同时有健肺养肺之功效。

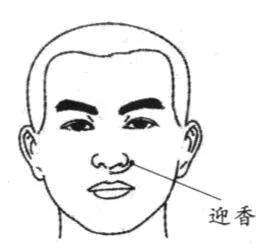

03防感冒揉鼻

迎香穴位于鼻翼旁正中鼻唇沟内。可预防感冒的发生及缓解鼻炎的症状。