“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”这是古人对秋分的精准诠释。秋分不仅是自然节律的转折点,更承载着中华传统文化中“天人合一”的哲学理念。

《素问·四气调神大论》里面说:“秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。”

青岛市即墨区中医医院专家温馨提示:秋分后要特别重视保养内守之阴气,凡起居、饮食、精神、运动等方面调摄皆不能离开“养收”这一原则。

起居:早睡早起

秋分节气也要坚持早睡早起的作息习惯,顺应大自然秋季气候的变化规律,以利于人体阳气的敛藏,收藏越深越有利于来年春夏的生长。一般情况下,我们应该在晚9点至10点入睡,早5点至6点起床比较合适。

秋分之后穿衣要顺应“阴津内蓄,阳气内收”的需要,可以适当“秋冻”,但前提是让自己不感到寒冷为宜。

此外,随着气温降低,我们应注意在床上垫上保暖效果较好的纯棉材质的床褥,尤其是对于患有慢性疾病的老年朋友,秋分过后就不宜再睡凉席了,最好同时将毛巾被换为具有更好保暖效果的薄被。

运动调摄:动静结合

秋分过后,秋意渐浓,秋风阵阵,但也多有秋高气爽之时,这是开展运动锻炼的好时机。适当的运动可以调动人体的阳气,促进气血运行,同时还能防止身体收敛太过。

登高、散步、慢跑、打球、游泳,或打太极拳、八段锦、五禽戏等养生气功均可。在开展“动功”锻炼的同时,还可配合“静功”,如站桩、打坐、腹式呼吸、按摩等。动可强身、静可养身,动静结合可达身心康泰之效。

慢跑:慢跑能有效改善心脏功能,保证脑部血液供应,此外还可以刺激机体新陈代谢,增强机体的能量消耗,提高抵抗力,使人精力更充沛。

登高:登高可以增强体质,对人的视力、心肺功能、四肢协调能力、体内多余脂肪的消耗、延缓人体衰老等方面有直接的益处。

腹式呼吸:平躺在床上,长呼长吸100次,帮助排出腹部废气。

脐周按摩:平躺在床上,用手掌顺时针按摩脐周100次,有助于提高胃肠道功能。

情志调养:安神定志

秋季日照减少、气温渐降、花木凋零,一部分人容易产生忧郁伤感的情绪,即俗话说的“悲秋”,导致体内分泌紊乱,产生疾病。

所以要培养乐观情绪,保持神志安宁,心情舒畅。秋高气爽是外出秋游、登高的好季节,这样有助于舒缓情绪,开阔心胸,防止悲秋。

饮食:滋阴润燥

“燥”是秋季的主气,中医有“燥令伤肺”之说,即是这个时节人体极易受燥邪侵袭而伤肺。因此,秋季养生首先得养肺。

润燥之法可以多喝水,或根据个人体质的寒热不同,适当进食甘润、温润之品,以发挥滋阴润燥、养阴生津的作用。

功法保健:叩齿吞津

“叩齿吞津保健法”是传统中医重要的养生术之一。古人认为“肾主骨”、“齿为骨之余”,肾强则齿健;反之叩齿能强肾壮骨。

古人将唾液称为醴液、琼浆、玉泉等,认为津液为肾中精气所化,咽之能滋阴补虚降火。

具体步骤如下:

1、叩齿:心静神凝,摒弃杂念,全身放松,口唇微闭,心神合一,闭目,然后使上下牙齿有节奏的互相叩击,一般以36次为佳。力度可根据牙齿的健康程度量力而行。

2、搅舌:叩击结束,用舌在腔内贴着上下牙床、牙龈、牙面搅动,用力要柔和自然共搅动36次,可按摩齿龈,改善局部血液循环,加速牙龈部的营养血供。

3、漱津:自觉有津液(唾液)产生时,不要咽下继续搅动,等唾液渐渐增多后,口含唾液用两腮作漱口动作36次。

4、吞津:漱津后,将津液分三次缓缓咽下,注意在吞咽时,意守丹田,好像把津液送到丹田一样。

每日可练三次,能起到强肾健脾,滋阴补虚的作用。

穴位保健

肺与秋气相通应,同时肺与大肠相表里。所以秋分穴位养生仍以“补养肺气”为原则,推荐养生穴位:肺俞穴和大肠俞穴。

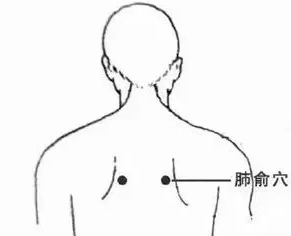

01肺俞穴

肺俞穴是肺脏之气输注背部之处,与肺脏内外相应,是治疗肺脏疾病的重要腧穴,按摩肺俞穴有解表宣肺,清热理气,调肺和营,补劳清热等作用。

定位:在背部,当第3胸椎棘突下,旁开1.5寸。

操作:每晚临睡前端坐椅子上,两膝自然分开,双手放在大腿上,头正目闭,全身放松。吸气于胸中,两手握成空心拳,轻敲背部肺俞穴数十下,同时用手掌在背部两侧由下至上轻拍,持续约10分钟。

02大肠俞穴

大肠俞为手阳明大肠经经气汇聚之处。大肠为“传导之官”,能调节水液代谢。按压该穴位能缓解肠道不适等症状,便秘的时候要重点按压左侧的穴位。

定位:在腰部,当第4腰椎棘突下,旁开1.5寸。

操作方法:双手上下擦揉两侧大肠俞穴,每次3~5分钟,以局部自觉温热感为宜。